1943, Ukraine, Hugo a 12 ans. Pour le sauver de la déportation, sa mère le confie à son amie d’enfance Mariana, une prostituée qui vit dans une maison close à la sortie de la ville. Caché dans le placard dans la chambre de Mariana, toute son existence est suspendue aux bruits qui l’entourent et aux scènes qu’il devine à travers la cloison.

Entretien avec Emmanuel Finkiel

Aharon Appelfeld a été séparé très jeune de ses parents en raison de la guerre et a vécu pendant quatre ans, seul, dans la forêt. Il y a rencontré tout le bas peuple ukrainien, ce qui a forgé son intuition après la guerre, quand il a dit : « j’ai rencontré plus de spiritualité et de sainteté dans ce petit peuple ukrainien que je n’en avais connu dans ma famille de Juifs assimilés ». Sa famille, bourgeoise, parlait Allemand et avait un rapport lointain à la religion, elle se sentait au-dessus de ces baragouineurs de Yiddish. Au cours de sa longue période de survie dans la forêt, Appelfeld a rencontré des prostituées dont il s’est inspiré pour écrire La Chambre de Mariana. On peut imaginer que Mariana est une sorte de portrait cubiste de plusieurs femmes, voire plusieurs hommes. Tous ces gens croisés ont contribué à maintenir Appelfeld en vie et à ne jamais tarir son espoir.

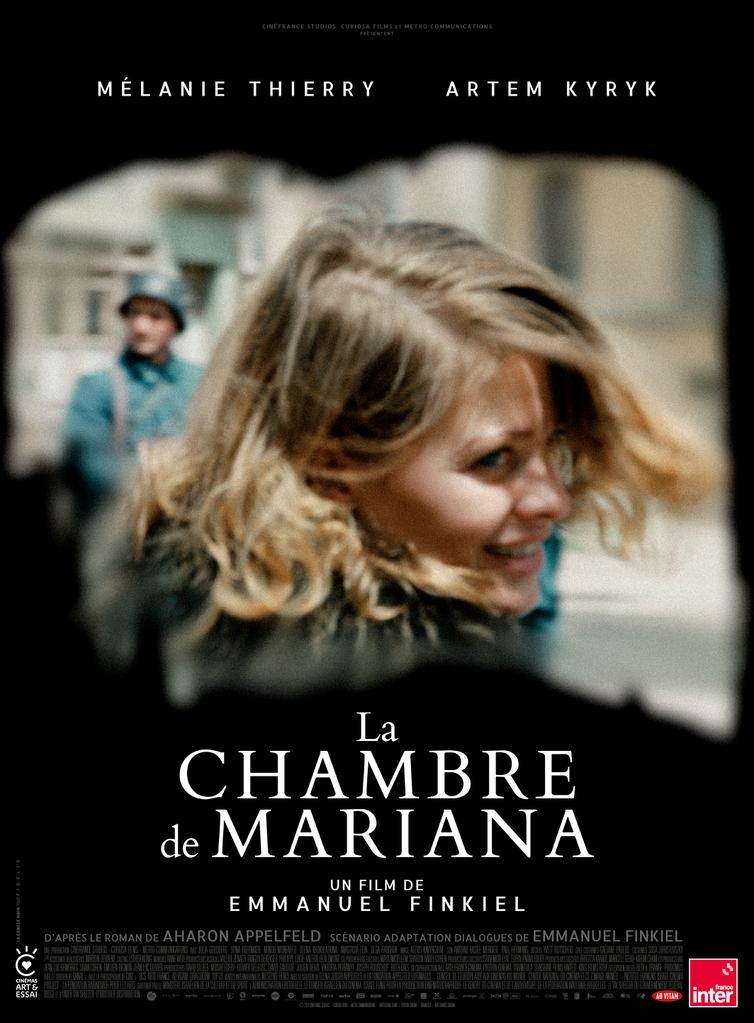

Pour jouer ce personnage-instrument qui est parfois une flûte traversière, parfois une basse mélancolique, il me fallait une virtuose. J’ai fait des essais avec des comédiennes ukrainiennes mais je n’obtenais pas cette figure cubiste qui fait plein de choses à la fois avec une vitalité absolue. L’expression de sentiments profonds et authentiques, le rythme et la vérité de cette énergie de feu-follet étaient plus importantes que le fait que la langue de la comédienne soit maternelle ou pas. Je ne cherchais aucune espèce de naturalisme, mais l’authenticité des sentiments. Méla-nie est tellement géniale qu’elle n’a pas la même voix en ukrainien et en français et que son corps ne bouge pas de la même façon. L’ukrainien n’est pas que dans le texte, mais aussi dans ses rires tonitruants et ses pleurs de petite fille. Elle est Mariana jusqu’au bout de l’âme.

On a fait six mois de casting. Au début, il n’y avait pas encore la guerre en Ukraine. Puis quand la guerre a commencé, on n’avait toujours pas trouvé l’enfant. On a continué le casting là-bas, et ailleurs. Au bout de cinq mois, on a retenu trois candidats possibles. Mais je n’étais pas pleinement convaincu. L’enjeu était de taille, il était de quasi tous les plans. Et puis autre challenge : comment faire vieillir de deux ans un gamin sur un tournage de sept semaines ? Dans les dernières semaines, j’ai demandé à la production de continuer le casting jusqu’à la limite du possible. Et miraculeusement à quelques semaines du tournage, la sœur d’Artem a vu l’annonce depuis sa province ukrainienne et a répondu pour son frère. On a communiqué par zoom avec Artem, on a essayé des scènes et c’était fort avec ce garçon ukrainien parce qu’on connaissait la situation, et parce qu’on entendait des rumeurs lointaines d’explosions. Artem était assez renfermé mais j’ai fini par déceler au fond de son regard une intériorité et j’ai senti qu’il y avait chez lui une écoute, une réception. On l’a fait venir à Paris et on a fait des essais avec lui et Mélanie. Et on a vu là des choses qui nous ont décidés à le choisir. Pendant le tournage, je lui expliquais le matin puis après le déjeuner ce qu’on allait tourner : lui était recroquevillé en fœtus en me tournant le dos, il jouait avec son téléphone. Je me disais que ça ne servait à rien de le briefer, puis deux heures plus tard, quand on tournait, il faisait exactement ce que je lui avais dit ! D’autre part, je le dirigeais à vue en direct : « regarde à gauche, tend l’oreille, répond-lui… ». Les rushes sont confits de mes indications ! Le temps qu’il réagisse à mes indications, cela créait de micro-décalages, mais c’est pareil dans la vie, nos conversations sont pleines de ces petits décalages, les échanges parfaitement rythmés n’existent pas, sauf au cinéma… D’une manière générale, avec Kavyrshine, on ne tourne jamais deux fois la même prise, on est attentifs aux modifications, aux surprises, de façon à toujours filmer du présent.

Drame historique d'Emmanuel Finkiel. 3,9 étoiles AlloCiné.