Macron : le social-libéralisme a-t-il pris le pouvoir ?

Le social-libéralisme ou nouveau libéralisme (son nom d'origine) est un courant du libéralisme qui à la suite de John Stuart Mill, met au centre de sa pensée le développement tant intérieur que matériel des êtres humains pensés dans leur interaction sociale. Dans cette optique, il a été un des promoteurs de la notion de justice sociale. En effet, pour lui la liberté n'est pas tant absence de contrainte comme dans le libéralisme classique que pouvoir d'agir...

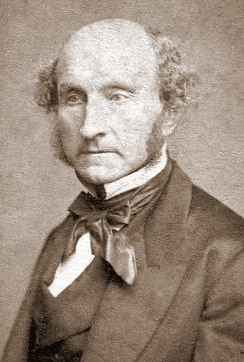

John Stuart Mill, un des précurseurs du social-libéralisme

Sur le plan politique, son éthique s'oppose à l'autoritarisme et cherche à impliquer les êtres humains dans le processus décisionnel d'où l'accent mis sur la démocratie. Sur le plan économique et social, il promeut des institutions cherchant à concilier liberté et égalité à travers notamment la mise en place de régulations ayant pour but d'établir une concurrence équilibrée et des politiques de redistribution visant à accroitre les capabilités des individus. Son épistémologie l'amène à traiter des problèmes économiques et sociaux en partant de l'étude des faits même s'ils sont déplaisants (notion de hard-facts). Cela les mène à être plus inductifs, à partir plus de l'analyse des données que les économistes libéraux classiques qui raisonnaient de façon plus déductive.

Sur nombre d'autres points, il se distingue également du libéralisme classique, l'autre grand courant du libéralisme et de fortes tensions entre eux sont perceptibles. Aux États-Unis, le social-libéralisme, généralement classé à gauche, constitue le courant le plus important du libéralisme. En Europe, où son influence est plus modeste, il est parfois présent dans les branches qualifiées de centristes de partis politiques non extrémistes. Le social-libéralisme commence à se constituer au milieu du XIX siècle. Au niveau politique et social, il est alors très lié à l'université d'Oxford et émerge sous le nom de Nouveau Libéralisme. Au niveau économique, il est plutôt influencé par des chercheurs de l'université de Cambridge. Au niveau international, avec des figures telles que Woodrow Wilson, Norman Angell et David Mitrany, il a fortement contribué à l'établissement des institutions internationales de régulation, tant au niveau politique (Société des Nations et Organisation des Nations unies) qu'économique, comme en témoigne le rôle de John Maynard Keynes dans l'établissement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

Le social-libéralisme en tant qu'idéologie au sens de Michael Freeden (c'est-à-dire en tant que favorisant certaines actions) a eu une influence notable sur la vie politique en France à travers le solidarisme et aux États-Unis, à travers le programme Nouvelle liberté (New Freedom) de Woodrow Wilson. Toutefois, cette idéologie n'est dominante qu'après la Seconde Guerre mondiale. Elle sera très fortement contestée à la fin des Trente Glorieuses et perd l'essentiel de son influence au profit notamment d'autres courants libéraux. Il lui est notamment reproché de ne pas assez impliquer les êtres humains dans le processus décisionnel et d'avoir cédé à la tentation de l'expertise, particulièrement forte en économie.

Si le social-libéralisme perd alors son influence politique, il connaît parallèlement un renouveau intellectuel et, sous l'influence notamment de John Rawls, il opère un retour vers un plus grand respect des citoyens, en même temps qu'il esquisse une critique de son « économisme ». Par ailleurs, il développe une réflexion liée aux moyens de répondre aux nouveaux défis qui se posent aux sociétés du XXI siècle : la justice sociale avec deux approches majeures pour partie concurrente et pour partie complémentaire, celle de John Rawls, très institutionnelle, et celle axée sur les capabilités (Amartya Sen et Martha Nussbaum) : les droits civiques, le multiculturalisme, les politiques de l'éthique de la sollicitude, etc.

Dans le vocabulaire politique contemporain, le social-libéralisme est fréquemment amalgamé avec ce que l'on appelait auparavant le socialisme libéral. Cependant, bien que le concept de socialisme libéral apparaisse chez certains auteurs du social-libéralisme, ce courant d'idées ne se confond pas entièrement avec le terme, qui a pu désigner historiquement des tendances très variées ; l'école de pensée ayant originellement porté le nom de social-libéralisme ne se confond pas non plus avec un socialisme converti aux vertus du libéralisme. La différence majeure entre le social-libéralisme au sens premier du terme et les autres courants ayant employé le concept de « socialisme libéral » tient à ce que le « nouveau libéralisme » est le seul grand courant de pensée libéral à s'être ouvert à certaines idées du socialisme ; à l'inverse, la majorité des autres théoriciens du socialisme libéral sont principalement des socialistes ayant adopté certains thèmes du libéralisme, et se définissent d'abord et avant tout comme « socialistes », ou « républicains », mais rarement en premier lieu comme « libéraux ».

De manière plus courante, l'expression social-libéralisme est employée de nos jours pour désigner — parfois négativement — un centre gauche (socialiste ou social-démocrate) converti aux valeurs du social-libéralisme économique, ou plus largement à l'économie de marché. C'est notamment le cas du blairisme, qui se réclame explicitement de l'école de pensée sociale-libérale.

Une perte d'influence très sensible à la fin des années 1970

Le social-libéralisme voit son influence politique décliner à la fin des années 1970 non seulement suite aux critiques évoquées plus haut mais aussi pour des raisons liées aux changements de l'environnement économique qui suivent le premier choc pétrolier. Trois idéologies : le néo-libéralisme de l'école autrichienne ou de l'école de Chicago (Milton Friedman) et le libertarianisme (Robert Nozick et Murray Rothbard) vont prendre le relais.

La signification du néolibéralisme a fortement évolué entre le début des années 1960 et la fin des années 1970. Lors du colloque Walter Lippmann, il est employé pour se démarquer du libéralisme manchestérien ou du laissez-faire économique. Malgré les tentatives de certains, le mot « social-libéralisme » n'a pas été retenu et si le mot « néo-libéralisme » a finalement émergé, c'est parce que l'approche retenue à l'époque de la Seconde Guerre mondiale a poussé les différents courants libéraux à ne pas trop insister sur les divergences. Néanmoins l'agenda du libéralisme alors adopté était très proche des préoccupations des sociaux-libéraux et du New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Plus tard, deux participants à ce colloque, Alexander Rüstow et Wilhelm Röpke, ont compté parmi les pères fondateurs de l'économie sociale de marché en Allemagne, tandis que d'autres, tel Robert Marjolin, ont pesé sur le libéralisme économique adopté en Europe durant les Trente Glorieuses. À partir des années 1970, le terme néo-libéralisme prend un autre sens, et sert pour nommer la politique économique de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher.

En tant que corpus idéologique, le néo-libéralisme s’oppose à un grand nombre de positions adoptées par les sociaux-libéraux, notamment sur la question du libre-échange et des programmes sociaux. Pour Catherine Audard, le « néolibéralisme » doit plus à ce qu'elle nomme l’« ultralibéralisme » de Milton Friedman qu'au néo-libéralisme de Friedrich Hayek. Si le social-libéralisme connaît un profond renouveau avec des auteurs comme John Rawls ou Amartya Sen, son influence sur les décisions politiques demeure faible.

Usages dans le vocabulaire politique contemporain

Le vocabulaire politique contemporain tend aujourd'hui à amalgamer les termes de social-libéralisme et de socialisme libéral en utilisant, de manière imprécise, l'un comme synonyme de l'autre. Les deux expressions sont employées, de manière péjorative ou non, pour désigner la mutation, à la fin du XX siècle et au début du XXI siècle, de la social-démocratie — soit du socialisme démocratique dans son ensemble — et sa conversion aux changements économiques liés à la mondialisation libérale.

L'usage du mot « social-libéral » ne fait en outre pas l'unanimité et peut prendre une dimension polémique : il est parfois utilisé comme une épithète négative, notamment par la gauche radicale et l'extrême gauche, pour dénoncer le réformisme du centre-gauche ou sa conversion au libéralisme, en particulier sous la forme du blairisme ; Lionel Jospin déclare ainsi lors d’un Conseil national du PS : « Nous ne sommes pas des sociaux-libéraux, parce que les sociaux-libéraux sont ceux qui disent qu’il faut accepter les lois de l’économie dans leur dureté, mais faire de la compensation sociale. Nous sommes des socialistes et des démocrates, des sociaux-démocrates. Nous devons intervenir, organiser et réguler dans la sphère de l’économie, mais en nous tenant à notre place ». En 2014, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste français, affirme à son tour : « Le social-libéralisme ne fait partie ni de notre vocabulaire ni de notre tradition ».

Une étude réalisée en France en 2016 par le CEVIPOF définit les « sociaux-libéraux » comme des personnes « favorables au marché sur le plan économique », mais dont « l’ensemble [des] valeurs culturelles les situe clairement à gauche ».

Jean-Christophe Cambadelis, premier secrétaire du Parti Socialiste vient de se faire éliminer au premier tour des législatives. Les députés d’En marche, quant à eux, vont rafler la mise.

La victoire d’Emmanuel Macron et de son mouvement semble signer l'arrivée du social-libéralisme en France...

Texte sous licence CC BY-SA 3.0. Contributeurs, ici.

Pour aider les chefs d'entreprise dans un environnement social-libéral, un avocat fiscaliste :

75017 - JACQUES PROVOST AVOCAT FISCALISTE http://www.avocat-fiscaliste-75008-paris.com

Des experts-comptables :

60270 - PATRICK GAUTIER EXPERTISE http://www.expert-comptable-chantilly-60.com

60520 - PATRICK GAUTIER EXPERTISE http://www.expert-comptable-senlis-60.com

75001 - CABINET FRANCOIS BRUNET http://www.expert-comptable-paris-01.com

75003 - ADITEC - GAEA http://www.expert-comptable-paris-03.com

75008 - SADEC AKELYS http://www.expert-comptable-paris-08.com

75009 - SFC SOCIETE FRANCILIENNE DE CONSEIL http://www.expert-comptable-paris-11.com

75009 - BPERC GROUPE FICADEX http://www.expert-comptable-cinema-paris.com

75010 - EGIDE SARL http://www.expert-comptable-paris-10.com

75010 - CABINET PRODHOMME http://www.expert-comptable-paris-10.fr

75014 - OFFIGEC PARIS http://www.expert-comptable-paris-14.com

75017 - AFIREC AUDIT FINANCIER ET REVISION COMPTABLE http://www.expert-comptable-paris-17.eu

75017 - CABINET EVEZARD ET ASSOCIES - EXPERT COMPTABLE http://www.expert-comptable-paris-17.com

77000 - EXPERTISE GESTION CONSEIL AUDIT (E.G.C.A.) http://www.expert-comptable-melun.com

77400 - IFRE INSTITUT FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE http://www.expert-comptable-marne-la-vallee-77.com

78000 - QUALIANS http://www.expert-comptable-versailles.com

78220 - CABINET GEXCO EXPERT COMPTABLE http://www.expert-comptable-78.com

78370 - ARAL CONSEIL PLAISIR http://www.expert-comptable-plaisir-78.com

91000 - CABINET GERMAIN ALTER AUDIT EXPERT COMPTABLE http://www.expert-comptable-evry.com

91042 - GROUPE ACE CONSEILS http://www.expert-comptable-evry-corbeil.com

91160 - AGEXCO AUDIT EXPERT COMPTABLE http://www.expert-comptable-longjumeau-champlan.com

91800 - CABINET BESSIERE http://www.expert-comptable-91-brunoy.com

92140 - SHAPEX http://www.expert-comptable-specialiste-retraite-92.com

92200 - FROMANTIN & ASSOCIES http://www.expert-comptable-paris-neuilly.com

92250 - BSG CONSEIL http://www.expert-comptable-colombes-92.com

92400 - FEE FIDUCIAIRE EURO EXPERTS http://www.expert-comptable-courbevoie-92.com

93600 - EXPERTISE COMPTABLE MANAGEMENT AUDIT PATRIMOINE - EMAP 1 http://www.expert-comptable-aulnay-93.com

94300 - SOFICOGEST http://www.expert-comptable-vincennes-94.com

94520 - OFFIGEC MANDRES-LES-ROSES http://www.expert-comptable-94.com

95100 - SOCIÉTÉ THEMIS GROUPE ACA NEXIA http://www.expert-comptable-argenteuil-95.com

Voir toutes les newsletters : www.haoui.com

Pour les professionnels : HaOui.fr