Revenu universel : la vision du gouvernement

Benoit Hamon est arrivé en tête du premier tour des primaires de la gauche. Nul doute que sa proposition phare de revenu universel a trouvé écho auprès d’une frange importante de l’électorat de gauche. Pourtant, il ne dit pas clairement dans son programme si ce revenu universel viendra s’ajouter aux revenus de solidarité déjà existants ou bien s’il sera composé de la fusion de ces mêmes revenus. Cette dernière hypothèse est étudiée par le gouvernement à travers le rapport du député Sirugue...

Télécharger l'intégralité du rapport

Extrait du rapport Sirugue. Note de synthèse.

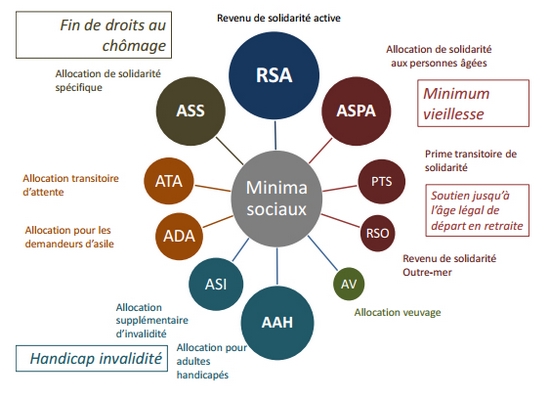

« Depuis 2012, le gouvernement et la majorité se sont vigoureusement engagés dans la conduite et l’amélioration des politiques de solidarité. Dans le cadre de la poursuite du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté en 2013, le gouvernement a ainsi souhaité engager un chantier de simplification de l’ensemble des minima sociaux. Les minima sociaux sont un des piliers de notre système social. Non contributifs, ils ont pour objectif d’assurer un revenu minimal à une personne ou à sa famille. Leur développement depuis la seconde guerre mondiale est le signe que la France a su se doter d’un système de solidarité ambitieux. La France compte aujourd’hui dix minima sociaux dont bénéficient quatre millions d’allocataires : le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA), l’allocation adultes handicapés (AAH), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation veuvage (AV), le revenu de solidarité outre-mer (RSO), la prime transitoire de solidarité (PTS), l’allocation temporaire d’attente (ATA) et l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Pour préserver leur rôle indispensable, les dispositifs existants doivent toutefois faire l’objet d’une réforme en profondeur. C’est le but de la mission que m’a confiée le Premier ministre le 30 octobre 2015.

Particulièrement sollicités, les dix minima sociaux existants se caractérisent en effet par la complexité et la diversité des règles applicables aux allocataires. Cette complexité est double : elle concerne tant la compréhension de l’ensemble du système et l’articulation entre les différents dispositifs existants que le parcours propre de l’usager dans chacun des minima et les démarches qu’il doit entreprendre pour avoir accès à ses droits. La diversité des règles applicables se manifeste pour sa part par l’application de règles hétérogènes de prise en compte de la situation de vie des personnes dans l’attribution d’une aide : nombre d’enfants, niveau de revenus pris en compte, montants servis, etc. les dix minima sociaux existant fonctionnent donc selon des règles bien différentes, au risque parfois de rendre le système inéquitable. Cette situation n’est pas sans conséquence : elle alimente les phénomènes de non-recours qui privent chacun de nos concitoyens d’un accès aux prestations auxquelles il a droit, elle nuit à l’efficacité de nos politiques publiques de solidarité et elle nourrit les critiques trop souvent infondées de notre système de solidarité qui se nourrissent des rancœurs et crispations ainsi créées.

Face à ce constat, il est indispensable de passer à l’étape suivante et de modifier en profondeur les règles en vigueur. Clarifier l’architecture des minima sociaux, c’est donc renforcer son acceptabilité et fonder le consentement de tous à l’effort de solidarité. C’est aussi définir un cadre nouveau pour l’action publique qui mettra fin à certaines initiatives irréalistes et dangereuses qui minent notre cohésion sociale. Il n’existe pas de modèle unique ni optimal de réforme de l’architecture des minima sociaux et c’est pour cela que le Premier ministre a souhaité que je propose plusieurs scénarios de réforme. Les trois scénarios de réforme ici élaborés ont toutefois été évalués selon des principes communs, dégagés au cours des discussions menées dans le cadre du groupe de travail qui s’est réuni à l’occasion de ces travaux.

J’ai ainsi souhaité que les scénarios puissent ainsi être successivement examinés au regard de six principes : leur simplicité pour l’usager, leur effet sur la lutte contre le non-recours aux droits, les garanties qu’ils offraient sur les montants versés aux allocataires actuels, les progrès permis en matières d’égalité de traitement des bénéficiaires, leur caractère opérationnel ainsi que leur soutenabilité financière. Sur ce dernier point toutefois, il est bien des dépenses publiques que nous devons pouvoir assumer fièrement ; celles consacrées aux minima sociaux en font incontestablement partie. Une autre question dépasse également le cadre strict des trois scénarios ici envisagés et devra trouver une réponse, quel que soit le scénario retenu. C’est la question de l’accès des jeunes aux minima sociaux et notamment celle de l’accès des 18-25 ans au RSA. Priver la très grande majorité des jeunes de l’accès à notre dispositif universel de lutte contre la pauvreté ne me paraît en effet plus acceptable.

Cette condition d’âge apparaît bien singulière au regard de la situation de nos voisins européens et, surtout, elle empêche de lutter efficacement contre la pauvreté des plus jeunes, dont la hausse depuis 2008 est malheureusement frappante. L’accès des jeunes aux minima sociaux doit donc être assuré. Les effets structurels d’une telle réforme doivent alors être bien anticipés, notamment au regard de notre système socio-fiscal, des conséquences budgétaires d’une telle réforme ainsi que de la nécessité de proposer un accompagnement plus fort à ceux qui démarrent dans la vie active. Le gouvernement a d’ailleurs récemment engagé en ce sens de nombreuses initiatives. Trois scénarios de réforme sont présentés dans ce rapport.

Le premier scénario proposé vise à mettre en œuvre, dès le 1er janvier 2017, douze mesures de simplification de l’architecture des minima sociaux. Ces propositions permettent d’abord de réduire la complexité d’ensemble et de faciliter l’accès des usagers à leurs droits, par exemple en rendant plus prévisible les montants versés aux allocataires du RSA – c’est le principe dit de « l’effet figé » qui pourrait s’appliquer durant trois mois – en favorisant les échanges de données entre opérateurs ou encore en développant largement les simulateurs et outils numériques permettant de faire ces démarches. Les mesures examinées dans ce premier scénario contribuent également à renforcer l’équité du système, en alignant les dispositifs d’intéressement de l’ASS et du RSA ou en mettant fin à certaines possibilités de cumul de différents dispositifs entre eux.

Les mesures portent enfin une attention toute particulière aux personnes en situation de handicap en proposant d’abord que les bénéficiaires de l’AAH1 puissent se voir attribuer leur allocation à la fois pour une durée plus longue qu’aujourd’hui et après l’âge légal de départ à la retraite tout en envisageant d’autres mesures pour s’assurer de l’égalité de traitement des demandes d’AAH sur l’ensemble du territoire.

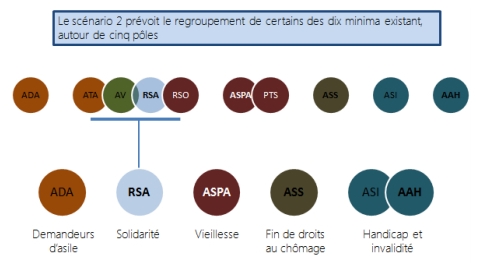

Le deuxième scénario présenté dans ce rapport vise à réduire par deux le nombre de dispositifs existant, en passant de dix minima sociaux à cinq à horizon 2020. Il propose d’abord de conforter le revenu de solidarité active dans son rôle de socle de dernier recours en y intégrant trois autres minima : l’allocation veuvage, l’allocation temporaire d’attente et le revenu de solidarité outre-mer. Il préconise ensuite une réforme en profondeur de l’allocation de solidarité spécifique en introduisant la possibilité de limiter la durée de perception de ce dispositif à deux ans. Enfin, il propose un rapprochement progressif de l’allocation supplémentaire d’invalidité vers l’allocation pour adultes handicapés.

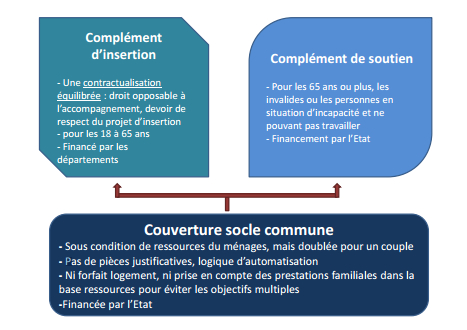

Le troisième scénario recommande enfin la création d’une « couverture socle commune » qui viendrait remplacer les dix minima actuels. Cette réforme permettrait de simplifier radicalement le système existant et repose sur trois principes : la nécessité de maintenir un dispositif spécifiquement consacrée à la lutte contre la pauvreté, la possibilité que cette couverture socle unique soit accessible à tout individu dès 18 ans sans tenir compte de la composition de son foyer et, enfin, un versement, à terme, automatique de l’aide attribuée. Ce dispositif commun serait complété par deux compléments distincts : un « complément d’insertion » permettant à tout actif de plus de 18 ans de bénéficier d’un accompagnement ad hoc ainsi qu’un « complément de soutien » pour préserver les ressources des personnes en situation de handicap ainsi que des personnes âgées.

Au vu des principes que je défends, le troisième scénario est celui dont je recommande la mise en œuvre car il est celui qui permet le mieux d’atteindre les objectifs qui m’ont été fixés. Il permet la plus grande simplification du système des minima sociaux, tout en préservant la situation des bénéficiaires. Le scénario 3 permet aussi une amélioration de l’accès des bénéficiaires aux minima sociaux, et assure une meilleure cohérence d’ensemble, garante de l’équité du système. Les coûts plus importants qu’il implique en termes budgétaire et administratif me semblent ainsi pleinement justifiés, dans la mesure où ils constituent un investissement de long terme.

Il est des dépenses que la collectivité peut s’honorer d’assumer. S’inscrivant dans une logique de moyen terme, ce scénario peut être complété par l’adoption de mesures figurant au sein du premier scénario qui permettraient pour leur part d’améliorer très rapidement la situation des allocataires. Traiter la question de la réforme des minima sociaux n’aurait toutefois guère de sens si cette réflexion n’était pas complétée par des propositions relatives à l’insertion des allocataires. En effet, au-delà de l’objectif de fournir aux personnes concernées une garantie minimale de ressources, les minima sociaux doivent également viser à ce que leurs allocataires puissent voir leur situation s’améliorer, notamment à travers ces démarches d’insertion.

Je souhaite ainsi redonner à ces politiques d’insertion toutes leurs lettres de noblesses. Ces propositions s’inscrivent d’abord dans le cadre des discussions actuelles menées entre l’Etat et les départements sur une éventuelle recentralisation du financement du RSA et visent à s’assurer que les conseils départementaux préservent leurs efforts dans la conduite de ces politiques, malgré les difficultés financières rencontrées. En contrepartie d’une éventuelle recentralisation du financement, il s’agirait ainsi d’instaurer pour les départements l’obligation de consacrer une part minimale de leurs dépenses aux politiques d’insertion tout en mobilisant à meilleurs escient les instruments financiers existants, tels que le Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI).

Les allocataires doivent, pour leur part, pouvoir bénéficier d’un véritable accompagnement de qualité, dans la lignée de l’accompagnement « personnalisé et adapté global » proposé dans la feuille de route actualisée du plan pauvreté. Dans une logique de « parcours » des allocataires, je souhaite ainsi m’assurer que le droit de tous à bénéficier d’un accompagnement soit bien effectif et que de nouvelles voies de recours puissent être ouvertes en cas de manquement et en leur garantissant qu’ils puissent bien pouvoir compter sur un véritable « référent de parcours » pour l’ensemble de leurs démarches.

A l’issue de ces travaux, la nécessité d’agir est bien une évidence : aujourd’hui, ni la simplicité, ni l’égalité de traitement des allocataires ne sont garantis et j’ai la conviction que ce n’est qu’en proposant une réforme véritablement structurante de l’architecture des minima sociaux, avec la mise en place d’une couverture socle commune, accompagnée d’une ambition nouvelle en matière d’insertion, que de telles difficultés pourront être résolues.

Cette solution répond totalement aux enjeux dégagés avec les membres du groupe de travail : cette piste de rupture est ambitieuse, simple et équitable. Elle permet surtout d’apporter une réponse aux difficultés auxquelles sont aujourd’hui confrontées les Français. Les demandes soulevées par nos concitoyens les plus modestes sont simples et légitimes. Collectivement, nous leur devons de les satisfaire en nous engageant résolument dans la voie d’une telle réforme ! »

Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire.

Télécharger l'intégralité du rapport

Photo : Nikolay Levitskiy - Fotolia.com.

Pour évaluer pour votre entreprise les conséquences économiques et sociales de la mise en place du revenu universel, des avocats fiscalistes :

75017 - JACQUES PROVOST AVOCAT FISCALISTE http://www.avocat-fiscaliste-75008-paris.com

75008 - ARTEMTAX INTERNATIONAL http://www.avocat-fiscaliste-paris-08.com

Des experts-comptables :

60270 - PATRICK GAUTIER EXPERTISE http://www.expert-comptable-chantilly-60.com

60520 - PATRICK GAUTIER EXPERTISE http://www.expert-comptable-senlis-60.com

75001 - CABINET FRANCOIS BRUNET http://www.expert-comptable-paris-01.com

75003 - ADITEC - GAEA http://www.expert-comptable-paris-03.com

75008 - SADEC AKELYS http://www.expert-comptable-paris-08.com

75009 - BPERC GROUPE FICADEX http://www.expert-comptable-cinema-paris.com

75010 - CABINET PRODHOMME http://www.expert-comptable-paris-10.fr

75010 - EGIDE SARL http://www.expert-comptable-paris-10.com

75010 - OCEAN EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES http://www.comptabilite-e-commerce-paris.com

75011 - SFC SOCIETE FRANCILIENNE DE CONSEIL http://www.expert-comptable-paris-11.com

75014 - OFFIGEC PARIS http://www.expert-comptable-paris-14.com

75017 - CABINET EVEZARD ET ASSOCIES - EXPERT COMPTABLE http://www.expert-comptable-paris-17.com

75018 - COFICORE CO.FI.CO.RE http://www.expert-comptable-paris-18.com

77000 - EXPERTISE GESTION CONSEIL AUDIT (E.G.C.A.) http://www.expert-comptable-melun.com

77400 - IFRE INSTITUT FIDUCIAIRE DE REVISION ET D'EXPERTISE http://www.expert-comptable-marne-la-vallee-77.com

78000 - QUALIANS http://www.expert-comptable-versailles.com

78220 - CABINET GEXCO EXPERT COMPTABLE http://www.expert-comptable-78.com

78370 - ARAL CONSEIL PLAISIR http://www.expert-comptable-plaisir-78.com

91000 - CABINET GERMAIN ALTER AUDIT EXPERT COMPTABLE http://www.expert-comptable-evry.com

91042 - GROUPE ACE CONSEILS http://www.expert-comptable-evry-corbeil.com

91160 - AGEXCO AUDIT EXPERT COMPTABLE http://www.expert-comptable-longjumeau-champlan.com

91800 - CABINET BESSIERE http://www.expert-comptable-91-brunoy.com

92140 - SHAPEX http://www.expert-comptable-specialiste-retraite-92.com

92250 - BSG CONSEIL http://www.expert-comptable-colombes-92.com

92400 - FEE FIDUCIAIRE EURO EXPERTS http://www.expert-comptable-courbevoie-92.com

93600 - EXPERTISE COMPTABLE MANAGEMENT AUDIT PATRIMOINE - EMAP 1 http://www.expert-comptable-aulnay-93.com

94300 - SOFICOGEST http://www.expert-comptable-vincennes-94.com

94520 - OFFIGEC MANDRES-LES-ROSES http://www.expert-comptable-94.com

95100 - SOCIÉTÉ THEMIS GROUPE ACA NEXIA http://www.expert-comptable-argenteuil-95.com

95150 - ACCES http://www.expert-comptable-taverny.com

Voir toutes les newsletters : www.haoui.com

Pour les professionnels : HaOui.fr