Le Phylloxéra de la vigne

Le Phylloxéra de la vigne, actuellement Daktulosphaira vitifoliae, est une espèce d'insectes homoptères de la famille des Phylloxeridae. C'est une sorte de puceron ravageur de la vigne. Le terme de phylloxéra désigne aussi, par métonymie, la maladie de la vigne causée par cet insecte...

Asa Fitch décrit l'espèce en 1855 et la place dans le genre Pemphigus ; c'est Henry Shimer qui crée pour elle en 1866 le genre Daktulosphaira. En France, la maladie est observée pour la première fois vers 1863 sur le plateau de Pujaut près Roquemaure, dans le Gard ; en 1866, on la retrouve près de Bordeaux, dans les palus de Floirac ; l'insecte lui-même est trouvé par Félix Sahut le 15 juillet 1868, sur les racines de plants qu'il avait arrachés dans un vignoble de Saint-Martin-de-Crau chez M. de Lagoy. Jules Émile Planchon, ignorant les noms déjà créés par les entomologistes américains, décrit et nomme l'espèce Rhizaphis vastatrix en1868 ; puis, le Dr Signoret, entomologiste parisien à qui Planchon avait envoyé des spécimens, la place dans le genre Phylloxera, au voisinage de plusieurs autres vivant sur les feuilles de végétaux divers. Le nomPhylloxera vastatrix sera longtemps utilisé, et l'est encore parfois aujourd'hui. L'insecte est originaire de l'est des États-Unis et a provoqué une grave crise du vignoble européen à partir de 1864. Il a en effet fallu plus de trente ans pour la surmonter, en utilisant des porte-greffes issus de plants américains naturellement résistants au phylloxéra.

En 1869, Victor Pulliat crée la Société régionale de viticulture de Lyon et prône par des conférences et des cours le greffage sur porte-greffes résistants pour régénérer la vigne française attaquée par le phylloxéra.

Il existe également un phylloxéra du poirier (Aphanostigma piri), endémique au Portugal, qui est apparu en France pour la première fois en 1945, et un phylloxéra du chêne.

Description

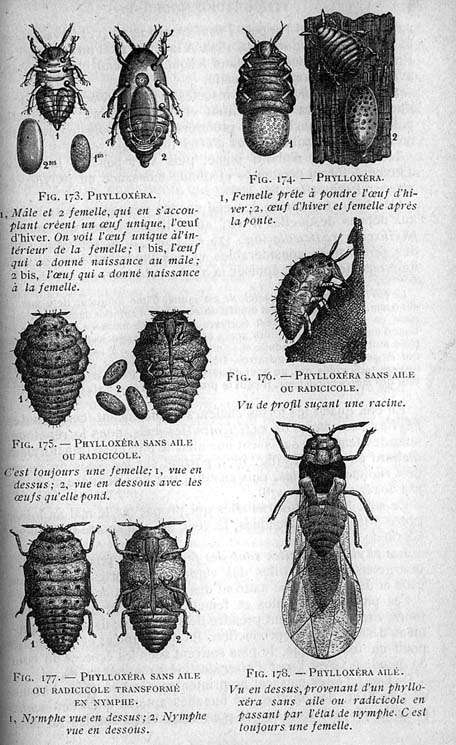

Le Phylloxéra est un minuscule insecte piqueur inféodé à la vigne, apparenté aux pucerons, doté d'un remarquable polymorphisme :

- les formes parthénogénétiques, femelles qui se reproduisent par parthénogenèse, sont aptères, de couleur allant du jaune au brun, d'une taille variant de 0,3 à 1,4 mm ;

on distingue :

- les formes gallicoles, qui vivent sur les feuilles ;

- les formes radicicoles, qui vivent sur les racines ;

- les formes sexuées, qui ne s'alimentent pas, sont dépourvues de pièces buccales ;

- femelles ailées, jaune d'or à ocre, aux ailes transparentes, mesurant de 2 à 3 mm ;

- mâles aptères, long de 0,3 à 0,5 mm.

Le cycle biologique du Phylloxéra

Il s'agit d'un cas de parthénogenèse cyclique avec plusieurs générations produites par parthénogenèse et une génération produite par reproduction sexuée avec fécondation chaque année. Les insectes mâles et femelles s'accouplent à la fin de l'été. La femelle pond sur les souches un œuf unique appelé œuf d'hiver. Cet œuf, d'abord jaune, puis vert pendant la saison d'hiver, éclot au printemps et donne naissance au phylloxéra aptère (ou sans ailes), qui est toujours une femelle. Dans la plupart des cas, ce phylloxéra aptère descend sur les racines de la vigne, aux dépens desquelles il vit, d'où son nom dephylloxéra radicicole ; mais il peut parfois aller sur les feuilles, faisant naître des galles (on parle alors de phylloxéra gallicole).

Le Phylloxéra radicicole est jaune. Il est muni d'un suçoir qu'il enfonce dans la racine pour en absorber la sève. Il, ou plutôt elle, subit trois mues en une vingtaine de jours, avant de devenir adulte et de se mettre à pondre entre 40 et 100 œufs, donnant tous, eux aussi, naissance à des femelles, sans qu'il y ait fécondation. Il s'agit d'un cas de parthénogenèse thélytoque. Ce cycle de vingt jours se reproduit à plusieurs reprises, donnant en tout cinq ou six générations.

En été, toutes ces femelles subissent une mue de plus et se transforment en nymphes, qui deviendront elles-mêmes des phylloxéras ailés. Ces phylloxéras ailés pondent à nouveau (sur les bourgeons et les feuilles des vignes), leurs œufs donnant cette fois-ci naissance à des mâles et à des femelles. Ces derniers ne vivent que quelques jours, juste le temps de s'accoupler et de produire l'œuf d'hiver évoqué plus haut.

Les dégâts causés à la vigne

L'infestation d'un cep de vigne par le Phylloxéra entraîne sa mort en trois ans. Ce sont les générations radicicoles – qui vivent sur les racines – qui sont dangereuses. Leurs piqûres sur les jeunes racines provoquent la formation de tubérosités, qui, par la suite, s'infectent et précipitent la mort du pied. Les générations gallicoles – qui vivent sur les feuilles sur lesquelles leurs piqûres provoquent la formation de galles – entraînent un jaunissement du feuillage, qui n'est pas mortel pour la plante.

Chronologie de l'invasion du Phylloxéra en Europe et dans le monde

Le Phylloxéra s'est d'abord implanté en France. Les premiers foyers d'infestation qui apparaissent ici ou là sont dus à l'imprudence de pépiniéristes ou d'expérimentateurs ; puis l'infestation s'étend en tache d'huile plus ou moins vite selon la densité des vignobles et l'influence des vents dominants (en moyenne 30 km/an).

Malgré les mesures imposées par les États pour contrôler les importations de ceps, le phylloxéra a progressivement infesté les vignobles du monde entier, n'épargnant que les vignobles plantés en terre sablonneuse et les plants américains résistants.

- 1861/1863 : première apparition du phylloxéra à Pujaut près de Roquemaure, dans le Gard (France) et dans une serre (où il est maîtrisé) à Hammersmith, Londres (Grande-Bretagne) ;

- 1865 : deuxième foyer d'infestation à la Crau-Saint-Rémy Bouches-du-Rhône ;

- 1865 : première infestation au Portugal (vallée du Douro) ;

- 1866 : nouveau foyer en face de Bordeaux, à Floirac en Gironde ;

- 1868 : identification par Planchon du puceron dévastateur, déjà identifié aux États-Unis en 1854 par Asa Fitch sous le nom de Pemphigus vitifoliae ;

- 1871 : la zone infestée dans la vallée du Rhône forme un grand triangle qui atteint Cadarache à l'est, Castries à l'ouest et Tain-l'Hermitage au nord ;

- 1871 : premier foyer, à Prégny en Suisse, près de Genève ;

- 1872 : nouveau foyer en France près de Cognac ;

- 1872 : Klosterneuburg (Autriche) ;

- 1873 : le phylloxéra apparaît en Californie ;

- 1874 : première apparition en Allemagne près de Bonn ;µ

- 1876 : nouveau foyer d'infestation à Orléans ;

- 1875 : le phylloxéra s'étend à l'Autriche ;

- 1875 : l'Australie est contaminée ;

- 1877 : premières apparitions en Espagne à Malaga (Andalousie) et Gérone (Catalogne) ;

- 1878 : extension du phylloxéra en Côte-d'Or ;

- 1879 : découverte du phylloxéra en Italie, à Valmadrera, près de Côme ;

- 1880 : deux nouveaux foyers italiens à Caltanissetta (Sicile) et Imperia (Gênes) ;

- 1880 : l'Afrique du Sud est touchée ;

- 1884 : les arrondissements d'Aurillac, de Brioude et d'Yssingeaux sont déclarés « phylloxérés » par le décret du 25 février puis c'est l'extension à toute l'Auvergne ;

- 1885 : première apparition en Algérie à Mansourah, près de Tlemcen ;

- 1886 : nouveau foyer en Algérie, à Philippeville (aujourd'hui Skikda) ;

- 1887 : apparition du phylloxéra dans le sud de la Haute-Marne (Rivière-les-Fosses, Vaux-sous-Aubigny) ;

- 1888 : le phylloxéra atteint le Pérou ;

- 1890 : la Champagne est atteinte à partir de l'Aisne (Trélou, près de Dormans) ;

- 1894 : le vignoble de Champagne est atteint ;

- 1905 : extension à la Tunisie ;

- 1914 : la Mandchourie est atteinte ;

- 1919 : le Maroc est atteint ;

- dans les années 1970, le vignoble californien connaît des attaques de la forme mutante biotype B ;

- 1980 : la région de Tokat en Turquie est atteinte (cépage Narince "franc de pied") ;

- 2006 : la Yarra Valley, dans l'État australien de Victoria, est atteinte.

Moyens de lutte utilisés

Viticulteurs et scientifiques se sont d'abord trouvés complètement désarmés devant les désastres occasionnés par l'insecte. L'expérience a rapidement prouvé que les vignes plantées en terrain sablonneux résistaient au phylloxéra (le sable, par sa structure et sa mobilité, empêchant par écrasement les formes radicicoles de descendre vers les racines), mais on pouvait difficilement envisager de transplanter tout le vignoble en terre sablonneuse. On a donc essayé, souvent de façon empirique, des traitements divers (« submersionistes », « sulfuristes », « américanistes » ou « hybrideurs ») aux résultats plus ou moins heureux :

- Badigeonnage des souches, afin de détruire l'œuf d'hiver, avec un mélange d'eau, de chaux vive, de naphtalène brut et d'huile lourde de houille. Encore pratiquée au début du XXe siècle, cette technique ne s'est pas avérée très efficace.

- Traitement par le sulfure de carbone (procédé du chimiste Louis Jacques Thénard) : on introduit dans le sol, à l'aide d'appareils spéciaux, une certaine quantité de sulfure de carbone, liquide très volatil dont les vapeurs vont tuer l'insecte. Le produit était injecté dans le sol à l'aide d'une charrue sulfureuse ou d'un pal injecteur (pal Vermorel). La méthode était assez efficace, mais trop longue et trop coûteuse, tout comme le traitement par le sulfocarbonate de potassium9, qui consistait à creuser une cuvette autour du cep et à y verser une solution liquide.

- Traitement par submersion : on noie le vignoble sous une couche d'eau qui va asphyxier l'insecte. Excellente méthode certes, mais ne pouvant s'appliquer qu'aux terrains irrigables, autrement dit les moins propices aux vignobles de qualité.

- Plantation de vignes américaines, dont on s'était aperçu que les vignes de la côte Est étaient immunisées contre le phylloxéra.

Cette dernière méthode était difficilement envisageable, car elle aurait conduit à la perte de tous les cépages français de qualité. Mais elle contenait en germe la bonne solution : utiliser les plants américains comme porte-greffe, technique toujours utilisée aujourd'hui pour se prémunir du phylloxéra.

De nombreuses recherches sur des greffons américains ont été conduites au Château des Creissauds, à Aubagne, par M. Marius Olive entre 1870 et 1885 et à l'École nationale supérieure agronomique de Montpellier sur le domaine de la Gaillarde. Ces recherches furent l'objet de très nombreuses publications et manuels de lutte contre le phylloxéra. La replantation de porte-greffes américains et d’hybrides producteurs directs permet à partir des années 1870 la reconstitution des vignobles adaptés à la mécanisation grâce à la réalisation de rangs de vigne ou de palissage.

Vignes ayant résisté au phylloxéra

Parmi les vignobles ayant résisté au phylloxéra, il y a, dans la Barossa Valley en Australie, celui de Langmeil dont les shiraz ont été plantées en 1843. La Barossa Old Vine Charter a été établie pour protéger les vieilles vignesde la région et empêcher leur arrachage.

En France, la vigne de Sarragachies (ou "vigne de la Ferme Pédebernade"), située dans le Val d'Adour près du piémont pyrénéen à Sarragachies (Gers) est l'une des plus anciennes vignes de France (la plantation des ceps remonterait aux environs de l'année 1820, soit à près de 200 ans). Située au cœur de l'appellation côtes-de-Saint-Mont, elle conserve des cépages non greffés endémiques au piémont pyrénéen ayant résisté à la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Cette vigne a été inscrite au titre des monuments historiques en 2012. Il s'agit de la première vigne protégée à ce titre en France.

La maison Bollinger, en Champagne, produit une cuvée Vieilles Vignes Françaises à partir d'un vignoble épargné par le phylloxéra. Ces vignes de pinot noir sont franches de pied (pied de vigne planté directement, sans porte-greffe), conduites en foule et travaillées manuellement. Cette cuvée n'est commercialisée que millésimée, et permet de retrouver le goût du champagne tel qu'il était au XIXe siècle.

Entre la Camargue et les laves volcaniques d'Agde, le rivage est uniquement composé de sables d'origine marine et éolienne. Ils sont dépourvus d’argile et de limon. Ici, le phylloxéra n'attaque pas les ceps de vigne, car le sable, par sa structure et sa mobilité, empêche par écrasement les formes radicicoles de descendre vers les racines. Profitant de cette situation exceptionnelle, le Domaine de Vassal, à Marseillan, abrite le Conservatoire mondial des ressources génétiques de la vigne de l'INRA. C'est une collection unique au monde de 2 250 cépages qui participe au maintien du patrimoine génétique viticole international.

Au Portugal, une parcelle de vigne, dans la vallée du Douro, a été elle aussi préservée du phylloxéra. Dénommée La Nacional, elle couvre 2,5 hectares et produit le rarissime Porto Vintage Noval Nacional.

Mais la vigne la plus ancienne se trouve à Maribor, en Slovénie, où elle a été plantée il y a 400 ans. Cette stara trta (vieille vigne en slovène) ne produit que 35 à 55 kilos de raisins par vendange. Son vin est conditionné dans une centaine de bouteilles mignonnettes.

Importance actuelle

Depuis la reconstitution du vignoble, ce ravageur n'a plus qu'une importance secondaire. Les vignobles du monde sont en effet constitués de plants greffés pour la plupart, ou bien sont plantés dans du sable. Parmi les vignobles francs de pied, ceux du Chili sont toujours épargnés, mais le 1er décembre 2006, l'insecte a été détecté dans la Yarra Valley, dans l'État australien de Victoria, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande, et d'autres découvertes ont suivi en décembre 2008 en Australie.

Le phylloxéra aux États-Unis, son pays d'origine, a longtemps été considéré comme partie négligeable dans le dépérissement des vignobles. À tel point que, dans un État comme la Californie, une grande partie du vignoble, jusqu'à la fin du XXe siècle, avait ses vignes toujours plantées franches de pied à l'exemple de Central Valley où le vignoble ne comportait que des plants racinés de Vitis vinifera. C'est seulement dans la Napa Valley et la Sonoma Valley, où l'insecte térébrant était actif, qu'il était nécessaire d'utiliser desporte-greffes. Le choix s'était porté sur l'Aramon x Rupestris ganzin n l, dit A x RI aux États-Unis. En dépit des avertissements des plus grands spécialistes mondiaux, dont le professeur Denis Boubals de l'ENSAM, dénonçant son peu de résistance face au phylloxéra, il fut utilisé massivement, à tel point que, dans les années 1980, il devint le porte-greffe dominant, sinon unique. Dix ans plus tard, les attaques phylloxériques prirent une telle ampleur qu'elles mirent en danger l'ensemble du vignoble de qualité californien.

Texte sous licence CC BY-SA 3.0. Contributeurs, ici.

Pour acquérir de très bons vins :

75003 - SOIF D'AILLEURS http://www.vins-du-monde-paris.com

91620 - L'ESPRICURIEN http://www.champagne-vin-paris.com

Voir toutes les newsletters : www.haoui.com

Pour les professionnels : HaOui.fr