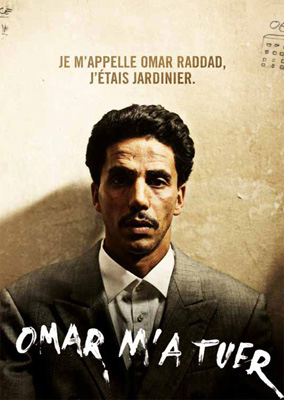

Omar m'a tuer

Mercredi 22 juin sort en salle le dernier film de Roschdy Zem "Omar m'a tuer" qui retrace l'affaire Omar Raddad condamné pour le meurtre, en 1991, de Ghislaine Marchal. Le film épouse le point de vue de Pierre-Emmanuel Vaugrenard, écrivain convaincu de l’innocence d’Omar Raddad. Retour sur les faits...

L'affaire Omar Raddad est une affaire criminelle très médiatisée faisant suite au meurtre de Ghislaine Marchal en 1991, dont fut accusé Omar Raddad, jardinier employé à cette époque par la victime. Cette dernière, veuve de Jean-Pierre Marchal, vivait sur les hauteurs de Mougins dans sa villa La Chamade.

Le mystère qui entoure la scène de crime, en particulier la célèbre inscription en lettres de sang : « Omar m’a tuer » (sic), fit de cette affaire l'une des plus marquantes de la société française des années 1990.

Le meurtre

Le lundi 24 juin 1991 au soir, les gendarmes, alertés par des voisins que leur voisine ne donne plus de nouvelles depuis la veille, se rendent chez Ghislaine Marchal et découvrent son corps inanimé, frappé de coups de couteau et de plusieurs coups de poutre au fond de la cave de sa villa. « OMAR M A TUER » est inscrit sur une porte blanche de la cave avec son sang. La phrase est inscrite de nouveau partiellement un peu plus loin sur une autre porte de la cave : « OMAR M'A T ».

La porte est fermée par le biais de sa serrure, mais également bloquée de l'intérieur par un lit pliant et un tube métallique, dont un bout est glissé sous la porte et l'autre bout posé sur un chevron en bois ensanglanté. Les gendarmes devront enfoncer la porte pour pénétrer dans la cave et découvriront la victime « baignant dans son sang, le crâne fracassé, la gorge entaillée, un doigt sectionné, le corps transpercé de dix coups portés à l’aide d’une lame effilée ».

La date du meurtre

Elle est fixée par trois médecins légistes au dimanche 23 juin 1991, ce qu'ils justifieront catégoriquement lors du procès.

Mais ces trois légistes invoqueront ensuite une faute de frappe dans le rapport indiquant la date du 24 juin 1991, ce sur quoi la défense s'appuiera pour invoquer une pression du juge qui aurait fait avancer le moment officiellement reconnu du crime. Le 24, Omar Raddad avait un alibi : il a pris le train au petit matin pour se rendre à Toulon chez sa famille. Il s'agit d'une erreur de frappe d'une des secrétaires. Mais cette erreur a permis d'alimenter la thèse du complot. Les résultats de l’autopsie précisent également l’heure du crime entre 11 h 00 et 13 h 30.

Le lieu du meurtre

Il s'agit d'une annexe accolée à l’habitation principale. L'accès à la cave/chaufferie se fait par un palier desservant d'une part un local où sont entreposés les outils de jardinage et du bois et un escalier descendant à la cave.

L'inculpation

Le jardinier de la victime, Omar Raddad, est soupçonné dès le départ, car les écritures de sang le désignent. Le soir de la découverte macabre, Francine Pascal, la voisine de Ghislaine Marchal, indique aux gendarmes qu’elles ont en commun un jardinier répondant au nom d’Omar Raddad et que celui-ci est venu travailler chez elle, le dimanche 23 juin 1991. Les gendarmes, apprenant qu’il est de nationalité marocaine et craignant une fuite vers son pays d’origine, le recherchent activement dès le mardi 25 juin 1991. Absent de son domicile au Cannet, Omar Raddad est finalement retrouvé le soir-même au domicile de sa belle-mère à Toulon. Il est alors placé en garde à vue en qualité de témoin important.

Lors de son interrogatoire, Omar Raddad révèle qu’il rencontre des difficultés financières et qu’il doit notamment deux mois de loyer, ce qui l’oblige à demander des avances sur salaire à ses employeurs. Il reconnaît jouer dans les casinos — lors de son procès en audience publique, il admet avoir dépensé plus de 80 000 francs aux jeux au cours des deux dernières années — et fréquenter des prostituées — avant de se rétracter au procès.

Concernant son emploi du temps le jour du meurtre, il admet avoir travaillé chez Francine Pascal, dont la villa est à proximité du domicile de Ghislaine Marchal, et s’être absenté de son lieu de travail entre 12h et 13h10 pour aller déjeuner à son domicile. Il détaille son passage à une boulangerie du Val de Mougins et décrit les voisins rencontrés dans la cours de son immeuble. Or, cet alibi sera démenti au cours de l'enquête par les boulangères et les voisins d’Omar Raddad.

À l’issue de sa garde à vue, Omar Raddad est finalement présenté au juge d’instruction qui lui notifie son inculpation pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les inscriptions en lettres de sang le désignent explicitement et la découverte d'un système de blocage de la porte de la cave de l'intérieur, conforte le juge dans sa conviction que les inscriptions ont été faites par la victime. Par ailleurs, il existe un motif de dispute entre le jardinier et son employeur liée aux demandes d’avance sur salaires. En effet, la semaine précédant le meurtre, Ghislaine Marchal avait partiellement refusé une avance sur salaire de 2 500 francs (381 euros) en ne lui accordant que 1 500 francs (229 euros). Par la suite, elle apprend lors d'une conversation téléphonique avec Francine Pascal qu’Omar Raddad lui avait également demandé une avance sur salaire. Les deux employeurs décident alors de ne plus répondre aux sollicitations de leur jardinier. En outre, l'alibi, fourni par Omar Raddad, le dimanche 23 juin, entre 12h et 13h10 (heure probable du crime), ne sera pas confirmé par les personnes interrogées. Enfin, l'absence d'effraction à la Chamade et le simple vol de 5 000 francs (762 euros) dans le sac à main de la victime — alors que les objets de valeur et bijoux sont retrouvés intacts dans la villa — oriente l'enquête vers un familier des lieux proche de la victime. Or, Omar Raddad possède la clef du portail d’entrée et connaît les habitudes de la victime qui dispose toujours d'importantes sommes d'argent liquide dans son sac à main.

Le procès

Inculpé d'homicide volontaire, Omar Raddad est écroué à Grasse le 27 juin 1991. Le procès s'ouvre en février 1994 devant les assises des Alpes-Maritimes.

La personnalité de l'accusé

Le procès s’ouvre sur l’analyse de la personnalité de l’accusé. Omar Raddad est décrit par son épouse Latifa comme un « bon père de famille » — expression beaucoup utilisée dans le code civil pour désigner ce que doit être habituellement le citoyen modèle — sans histoire. Un incident de séance a lieu pendant le témoignage de Latifa Raddad qui affirme que « son mari est si gentil qu’il ne pourrait faire de mal à une mouche ». Le président Armand Djian lui demande alors si « son mari est aussi gentil lorsqu’il égorge le mouton ». Même si cette intervention ne fera pas l'objet d'une contestation de la défense pendant le procès, celle-ci utilisera cette intervention pour parler d'un climat de racisme ambiant durant le procès.

L’analyse des comptes bancaires de l’accusé par les enquêteurs en France et au Maroc fait ressortir une face cachée. Omar Raddad a en effet effectué des retraits importants, 80 000 francs (12 196 euro) au cours des deux dernières années, afin de se consacrer à sa passion : le casino et plus particulièrement les machines à sous. Les procès-verbaux d’audition du personnel du casino de la Croisette de Cannes, décrivent un homme dépendant au jeu fréquentant l’établissement plusieurs fois par semaine.

Par ailleurs, le jardinier marocain avait pour habitude de demander régulièrement des avances sur salaires à ses employeurs afin, leur dit-il, de payer son loyer. Ce motif sera pourtant contredit par le témoignage du gérant de son logement, car Omar Raddad lui devait deux mois de loyer (mai et juin 1991). Pour l’accusation, Omar Raddad utilisait les avances sur salaires pour jouer au casino afin de récupérer sa mise, étant donné qu'il cachait sa passion du jeu à son épouse à qui il avait confié que les retraits d'argent servaient à alimenter un compte épargne au Maroc. Devant les demandes de plus en plus pressantes de leur jardinier, ses employeurs avaient convenu de ne plus céder.

Les enquêteurs évoqueront aussi la fréquentation de prostituées, mais Omar Raddad niera farouchement cette déposition. La prostituée interrogée par les gendarmes lors de l’enquête ne viendra pas finalement témoigner au procès.

L'alibi de l'accusé

Omar Raddad fournit un agenda détaillé et précis aux enquêteurs:

Il indique avoir quitté la villa de Madame Pascal à midi pour aller déjeuner chez lui.

Il précise avoir acheté une demi-baguette de pain à 12h05 dans une boulangerie de Val de Mougins et décrit la jeune femme qui le sert en précisant qu’un homme se trouvait également derrière le comptoir.

Il indique ensuite être arrivé chez lui au Cannet à 12h15 et avoir croisé un voisin, gérant du magasin Casino, puis avoir vu un autre voisin en garant sa mobylette.

Il confirme enfin avoir quitté son domicile à 12h40, s'être arrêté à une cabine téléphonique pour appeler sa femme — un appel confirmé par France Telecom) et avoir repris le travail à 13h00 à la villa de madame Pascal.

L'enquête de gendarmerie (retranscrite au procès) qui a auditionné le personnel de la boulangerie note que les deux vendeuses présentes ce jour là affirment ne pas avoir servi Omar Raddad et qu'aucun homme ne se trouvait derrière le comptoir. Mais les gendarmes se sont uniquement rendus à la « Huche à pain ». Or, une seconde boulangerie est située cent mètres plus loin, où le jardinier avait ses habitudes selon le gérant Marcel Mortiliengo. Les gendarmes ne s'y sont jamais rendus.

L'audition du gérant du magasin Casino indique que celui-ci est sorti de son appartement aux environs de 11h45 en compagnie de son épouse et de son fils, qu'il a croisé son voisin, monsieur Villeneuve-Gallez, puis qu'il s'est rendu dans la remise de son magasin et qu'il a regagné ensuite son domicile aux environs de 12h15. Il précise — ainsi que son épouse — ne pas avoir vu ou rencontré Omar Raddad au cours de cette période.

L'alibi de l'accusé fut ensuite contredit à l'audience par une voisine qui le jour des faits se tenait sur son balcon pour voir arriver sa fille. Elle indique n'avoir pas vu l'accusé rentrer dans la cour de l'immeuble pour garer sa mobylette.

La plaidoirie de la défense

Le défenseur d'Omar Raddad, Maître Jacques Vergès met en avant les éléments suivants:

Dans une mise en scène machiavélique, le véritable meurtrier aurait utilisé la main de Madame Marchal pour faire accuser le jardinier.

Dans un premier temps, les trois médecins légistes ont daté le décès au lundi 24 juin 1991, en décrivant que la victime avait encore les yeux clairs, avant d'invoquer une erreur de frappe et de retenir la date du 23 juin 1991, car il a été établi qu'Omar Raddad était à Toulon, le lundi 24.

Lors du rapport d'autopsie, aucune trace de sang n'a été découverte sous les ongles de la victime, juste de la terre, détail qui avait échappé aux avocats à l'époque.

L'amant de la femme de ménage — celle qui a déclaré aux enquêteurs que madame Marchal l'a plusieurs fois soupçonnée de vols d'argent, un personnage connu sous le sobriquet de « Pierrot le Fou » et condamné pour meurtre par la cour d'assises de Paris en 1983, a peut-être joué un rôle. L'enquête ne s'est pas intéressée à lui.

Les enquêteurs n'ont pas fait d'investigations dans le milieu proche de la victime (héritiers potentiels, famille proche, milieu des affaires).

Fait unique dans les annales judiciaires, le corps de la victime a été incinéré le lendemain de l'autopsie, rendant impossible toute investigation ultérieure.

Les dernières photos prises par la victime avec son appareil (sans doute les jours ou heures précédant la mort) ont été détruites par les gendarmes ainsi que les pellicules, car cela ne présentait « aucun intérêt ».

Fait unique dans une affaire de meurtre, aucune empreinte digitale n'a été relevée sur les lieux du crime. Selon les gendarmes, aucune empreinte n'a été « remarquée ».

Une charge a exacerbé l'émotion et l'activité médiatique : la phrase « Omar m'a tuer ». Pourtant cette accusation de l'au-delà n'a été dévoilée, avec les portes placées sous scellés, qu'à la toute fin du procès, comme si cette preuve spectaculaire n'était pas indispensable à la conviction des jurés. Si les experts ne savent pas s'il s'agissait de l'écriture de Madame Marchal, ils ont en revanche reconnu que les inscriptions avaient bien été écrites avec son sang. Mais il est difficile de reconnaître une écriture faite avec la pulpe des doigts et le stress de l'agonie peut modifier certaines réactions. Selon la défense, Ghislaine Marchal n'aurait jamais fait une telle faute, mais on a trouvé plusieurs documents où elle utilisait l'infinitif en écrivant « tondre pelouse » ou « nettoyer salon » sans compter les grilles de mots croisés qui révélaient une orthographe parfois complaisante. Par ailleurs l'écriture a été authentifiée par deux fois, même si les experts diront ultérieurement ne pas pouvoir trancher.

Maître Vergès ne motive pas toutefois les raisons qui auraient poussé le(s) meurtrier(s) à écrire par deux fois cette phrase sur deux portes distinctes et si distantes. Par ailleurs, lors de la reconstitution demandée par les avocats d’Omar Raddad, la porte n'a pas pu être rebloquée de l'extérieur tel que constaté lors de l'arrivée des gendarmes : positionnement du tube près des gonds à droite et du lit pliant contre la porte.

Omar Raddad évoquera lors de son procès sa difficulté de compréhension de la langue française au cours de son audition par les différents enquêteurs pour justifier ses oublis concernant ses dépenses aux jeux. Il communiquera ainsi avec le président du tribunal et les jurés par interprète interposé. Il aura toutefois préalablement échangé avec le juge d'instruction — en présence de son avocat — sans interprète et directement avec ses avocats au cours du procès.

Le verdict

Omar Raddad est condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle. Tous les pénalistes présents lors du procès furent unanimes pour constater le peu de combativité de la défense devant les jurés.

Maître Vergès a cependant une phrase : « Il y a cent ans, on condamnait un officier car il avait le tort d'être juif, aujourd'hui on condamne un jardinier car il a le tort d'être maghrébin. »

Les rebondissements après le procès

Suite au procès, deux détectives privés sont mandatés pour mener une contre-enquête afin de prouver l'innocence d'Omar Raddad. Maître Verges sollicite les services du détective Roger-Marc Moreau tandis que Maître Baudoux, un des premiers avocats d'Omar Raddad, mandate de son côté le détective Bernard Naranjo, dont les investigations seront financées par un proche du roi Hassan II du Maroc.

Le témoignage de Patricia Clark

Près de trois mois après le verdict de la cour d'assises, Jacques Vergès tient une conférence de presse, le 4 mai 1994, en compagnie d'une Néo-Zélandaise, Patricia Clark, résidente épisodique de Mougins. Ce témoin s'est manifesté suite à la lecture du livre de Jacques Verges Omar m'a tuer : Histoire d'un crime. Le jour du crime, elle aurait remarqué devant son domicile, situé à quelques kilomètres de la villa de Ghislaine Marchal, une camionnette apparemment abandonnée avec, à l'intérieur, des traces de sang et des chevrons de bois à l'arrière.

La gendarmerie de Mougins ne retient toutefois pas ce témoignage étant donné qu'aucune camionette n'a fait l'objet d'un enlèvement dans les jours précédent ou suivant la date du meurtre. Par ailleurs, il s'avère qu'un voisin de Madame Clark possède une camionnnette correspondant à la description faite par ce nouveau témoin et qu'il lui est arrivé effectivement de transporter des planches de bois et un produit rouge pour la moquette que le témoin a peut-être confondu avec du sang.

La piste du deuxième Omar

Quelques semaines après la révélation de Patricia Clark, le détective privé Bernard Naranjo révèle, le 28 mai 1994, l'existence d'un deuxième Omar qu'aurait connu Ghislaine Marchal, et qui est peut-être l'assassin qu'a voulu dénoncer la victime. Cette révélation va relancer l'intérêt des médias qui se lancent à la recherche de ce deuxième Omar, un certain Omar P.

La gendarmerie de Mougins prend cette piste très au sérieux et interroge cet individu. Finalement, l'enquête conclut qu'il s'agit d'une dénonciation calomnieuse étant donné que cette personne, résidant à quinze kilomètres de Mougins n'avait absolument aucun lien avec Ghislaine Marchal. Il n'avait de commun avec l'accusé Omar Raddad que son prénom.

La révélation d’un ex-détenu de la prison de Clairvaux

Le 12 septembre 1995, Mohamed Moumen, ancien détenu de la prison de Clairvaux, révèle dans le journal quotidien marocain L’Opinion que son ancien co-détenu lui aurait confié être le véritable assassin de Ghislaine Marchal : « Il avait eu une petite amie qui travaillait comme femme de ménage chez Madame Marchal, mais cette dame la soupçonnait de vol. Un jour, la fille avait gardé un billet de 500 francs, un Pascal qui traînait par terre. D'après ce qu'il m'a dit, Madame Marchal avait viré sa petite amie. Alors ils ont décidé de cambrioler la maison. Madame Marchal l'a surpris. Il m'a dit « Je voulais pas la tuer, j'étais obligé ». C'est lui qui a écrit Omar m'a tuer ».

Une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Grasse afin d’interroger Alain V-B. Celui-ci est rapidement mis hors de cause, car le jour du crime, il était hospitalisé à Saint-Roch, à Nice, des suites d'un accident de moto. Le témoignage de Mohamed Moumen apparaît d'ailleurs en contradiction avec les éléments relevés par la gendarmerie de Mougins qui n’avait constaté aucune effraction ni aucun vol à la Chamade. La piste d’un cambriolage qui aurait mal tourné avait été écartée à l’époque.

La grâce

Le 10 mai 1996 le président Jacques Chirac accorde la grâce partielle à Omar Raddad réduisant sa peine de quatre ans et huit mois sur la demande pressante du roi Hassan II du Maroc en échange d’un geste en faveur de Français et de Franco-Marocains détenus au Maroc.

Omar Raddad, qui pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle à mi-peine au bout de neuf ans, peut donc désormais espérer être libéré au bout de six ans et demi, soit en janvier 1998, à condition de fournir une adresse et un emploi. Si l’adresse de sa famille à Toulon a été acceptée rapidement par la justice, il n’en fut pas de même pour son emploi. Les deux premières propositions d’emploi seront rejetées par la garde des Sceaux Elisabeth Guigou. En effet, Le premier emploi était une place de jardinier chez une riche veuve du Var, situation offrant de scabreuses similitudes avec l'emploi qu'occupait Omar Raddad chez Madame Marchal. Le deuxième était l'entretien d'une propriété chez un avocat d'Aix-en-Provence. Une offre d'emploi sans doute jugée de complaisance par la justice. Finalement, le poste de coursier dans une conserverie de viande de Marseille reçoit un avis favorable d’Elisabeth Guigou.

Omar Raddad est libéré le 4 septembre 1998. Il a eu un comportement irréprochable en détention, d'où l’avis favorable émis en février de cette année-là par le comité consultatif de libération conditionnelle. Omar Raddad retrouve la liberté dans le cadre d'une mesure de libération conditionnelle pour éviter toute récidive. Il est coupable aux yeux de la justice, et à ce jour tous ses recours en révision ont été, après instructions complémentaires soutenues par des campagnes de presse et de communication, rejetés.

Omar Raddad, très affecté par cette condamnation, dit avoir fait quarante-cinq jours de grève de la faim et avoir tenté de mettre fin à ses jours en avalant des lames de rasoir.

Les demandes de révision

Le 2 février 2000, la Commission de révision des condamnations pénales ordonne de nouvelles investigations et notamment, une nouvelle expertise graphologique pour savoir si Mme Marchal est l'auteur des inscriptions « Omar m'a tuer ». Deux experts sont nommés : Anne Bisotti et Françoise Ricci D'Arnoux.

Le 31 octobre 2000, ces deux graphologues remettent un rapport de cent cinquante pages dans lequel elles se disent incapables de certifier que la victime est bien l'auteur des inscriptions.

Le 14 janvier 2001, la justice ordonne une nouvelle expertise sur un chevron de bois ayant servi à tuer Ghislaine Marchal.

Le 20 février 2001, l'ADN masculin retrouvé sur la porte de la chaufferie n'est pas celui d'Omar Raddad. Les experts ne peuvent préciser à qui appartient cette empreinte génétique, ni sa provenance. En revanche, deux ADN masculins ont bien été retrouvés sur la porte. Mêlés au sang de la victime (rendant impossible l'hypothèse d'ADN d'enquêteurs), peuvent-ils appartenir aux personnes ayant participé au crime ? La scène de crime a toutefois été polluée après les premières constatations des enquêteurs — les gendarmes, pour être précis — et les conditions de prélèvement des ADN ne sont pas documentées.

Le 25 juin 2001, la commission de révision des condamnations pénales décide de saisir la Cour de révision, car des éléments nouveaux inconnus au moment du procès devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ont été confortés par des expertises. La cour de révision rendra son arrêt, le 20 novembre 2002. Elle rejette la demande de révision de la condamnation car elle estime que les éléments nouveaux invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.

En 2008, Omar Raddad révoque Jacques Vergès et choisit Didier Hollet pour le représenter et Sylvie Noachovitch pour déposer une nouvelle requête en révision.

Le 9 mai 2011, le parquet de Grasse demande à un expert d'établir un profil génétique à partir des traces d'ADN retrouvées en 1991

Cette annonce intervient à quelques semaines seulement du lancement du film sur cette affaire, « Omar m’a tuer », de Roshdy Zem (sortie le mercredi 22 juin). Le réalisateur aurait-t-il déjà réussi à donner un nouvel élan à ce procès très médiatique ?

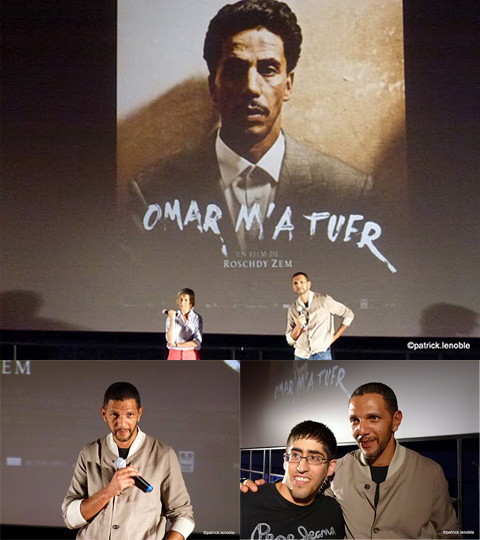

Quelques photos de l'avant-première avec Roshdy Zem

Avant-première organisée par Comunic ' action (www.comunic-action.fr). Comunic'Action est une société du Parc de l'Evènement :

91160 - LE PARC DE L'EVENEMENT http://www.evenement-communication-paris-idf.com

Lien vers HaOui : www.haoui.com

Lien vers : historique des newsletters